Le système de santé haïtien vit une succession de tragédies ces dernières années, obligeant la population à s’accommoder au pire. Personne ne se rappelle la dernière fois qu’un problème majeur de santé publique a été identifié et qu’une réponse structurée y a été apportée. Les hôpitaux, la formation médicale, l’exode des professionnels, l’accès aux soins, la transfusion sanguine, la promotion de la santé, les autorités sanitaires essaient à chaque fois de toucher à tout sans toucher à rien en profondeur.

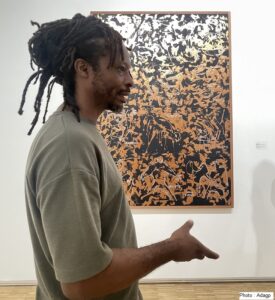

Le ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Bertrand Sinal, a inauguré le centre de santé de Petit-Trou-de-Nippes et celui de Carrefour Honore à l’Asile le 17 février 2025. Le Premier ministre a fait le déplacement et promis d’améliorer les déterminants sociaux de la santé.

Le département des Nippes a un grand vide à combler avec seulement 3,68% d’institutions sanitaires et le personnel médical est estimé à 164 au total pour 382 386 habitants selon le rapport statistique 2023 du MSPP.

S’agissant des Nippes, il est judicieux de rappeler que la répartition des infrastructures sanitaires et la disponibilité des ressources dans une cartographie sanitaire ne sont pas nécessairement une résultante des considérations géographiques. Ainsi, une petite région géographique peut être une grande région d’un point de vue sanitaire.

Certains pays en Afrique qui ont fait un bond en avant dans le domaine de la santé ont concentré la majorité des institutions sanitaires (centre de santé et hôpital communautaire) dans les petits départements géographiques contre un ou deux hôpitaux de référence (niveau 3) dans les grands départements. En Haïti, feu Dr Paul Farmer l’avait en ce sens compris; le département du Centre avec les institutions sanitaires de Zanmi Lasante en est la preuve.

À Petit-Trou-de-Nippes, le 17 février 2025, il est assez tôt pour déterminer s’il s’agit d’un plan global visant à renforcer les soins primaires dans les zones reculées en vue d’alléger le poids des patients sur les hôpitaux départementaux ou s’il s’agit d’une inauguration qui n’offre que le privilège d’un discours et la prise de quelques photos.

À Port-au-Prince, l’insécurité gagne du terrain. Après avoir poussé les institutions sanitaires du centre-ville à la fermeture, ce sont les institutions sanitaires- majoritairement privées- à Turgeau et à Canapé-Vert -qui sont menacées.

Il y a à peine 2 mois, les gangs armés avaient incendié l’hôpital Bernard Mevs, un centre de référence en traumatologie et en neurochirurgie, entre autres. Il y a une semaine, une partie de ce qui reste de l’Hôpital général a connu le même sort.

Cette semaine, les étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université d’État d’Haïti ont organisé une marche pour exiger un nouveau local pour l’Hôpital général en vue de poursuivre leur formation.

Le plateau technique disponible dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince s’amincit jour après jour. Des cliniques aux hôpitaux, les efforts de relocalisation de certains spécialistes jusqu’ici passent mal. Les espaces ne sont pas appropriés, certains matériels incendiés au centre-ville n’ont pas pu être remplacés, le service perd en qualité et les entrepreneurs dans le secteur de la santé sont seuls face aux défis.

Là encore, il convient de se demander comment le ministère de la Santé publique et de la Population compte adresser ce problème qui ne fait que s’aggraver jour après jour. Va-t-il renforcer les hôpitaux publics encore fonctionnels? Définir un partenariat avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé afin de faciliter l’accès à une large gamme de services à la population ?

Accompagner les initiatives individuelles dans l’ouverture ou la relocalisation de polycliniques? Définir un plan pour maintenir des services de santé rares en voie de disparition comme la dialyse et l’imagerie?

L’insécurité a aussi entraîné un grand nombre de déplacés, portant à 1 041 000 la population vivant dans les camps en janvier 2025, selon les données de l’OIM. Dans un contexte de gel de l’aide externe au développement par les États-Unis d’Amérique, le plus grand contributeur étranger au système de santé haïtien, les maigres progrès observés dans la lutte contre les maladies infectieuses, dont la tuberculose et le VIH/SIDA, risquent de s’écrouler comme un château de cartes.

La promiscuité et l’insalubrité dans les camps risquent d’aggraver la crise sanitaire. Quel est le plan du ministère de la Santé publique et de la Population pour prévenir cette catastrophe? Le MSPP va-t-il attendre le développement d’un foyer épidémique pour agir? Ou va-t-il renforcer la dispensation des soins mobiles et la promotion de la santé dans ces camps?

À l’Organisation mondiale de la santé, au début du mois de février 2025, le directeur général de l’OMS avait exprimé ses inquiétudes « face à la situation sécuritaire en Haïti qui impacte non seulement les infrastructures de santé, mais aussi le transport de médicaments et d’échantillons pour les suivis de laboratoire et de transfusion. »

Le ministre de la Santé, le Dr Bertrand Sinal, présent à la 156e session du conseil exécutif de l’OMS, avait mis en avant ses priorités pour faire face à cette réalité: « l’accès aux soins, le financement de la santé de la population vulnérable, la prévention. » Un combo qu’il a baptisé « la santé pour la paix/ la paix pour la santé. »

Pour l’instant, la population en quête de soins de santé attend les signaux concrets. Les autorités sanitaires ne peuvent plus cacher la poussière sous le tapis en s’accommodant des solutions de façade.

Source : Le Nouvelliste

Lien : https://lenouvelliste.com/article/253515/la-sante-en-haiti-un-probleme-a-la-fois