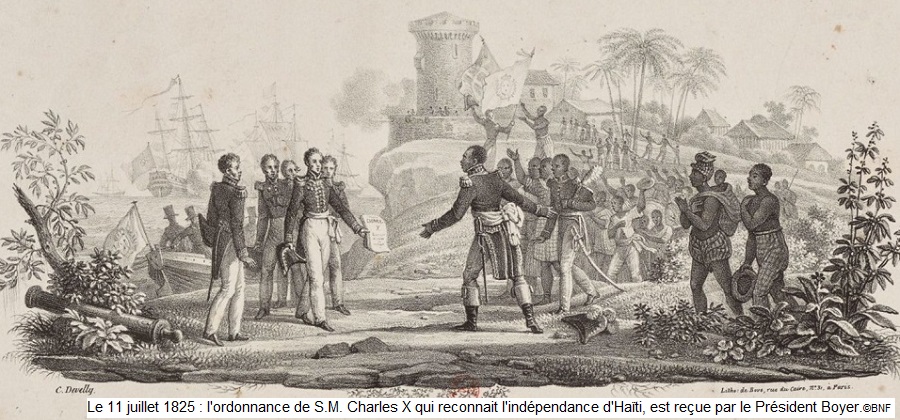

Ce 17 avril marque le bicentenaire de l’ordonnance du 17 avril 1825, par laquelle le roi Charles X a reconnu l’indépendance d’Haïti en imposant à ses habitants le paiement d’une indemnité exorbitante. La Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) revient sur cet événement dont le caractère injuste n’a jamais été reconnu par la France. Extraits.

Selon la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Haïti représente un cas tout à fait extraordinaire dans l’histoire des nations. L’ordonnance de 1825 exige une indemnité que d’anciens esclaves doivent seuls payer à leurs anciens maîtres et oppresseurs après les avoir pourtant vaincus. Cette indemnité colossale de 150 millions de francs-or (représentant 10 % de la valeur estimée pour 1789 des propriétés perdues par les colons) est à régler en cinq annuités à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de répartir cette somme entre les anciens colons.

Initialement, les versements prirent la forme de sommes en pièces de monnaie rassemblées par l’État haïtien pour être ensuite physiquement transportées par bateau jusqu’à Brest dans des coffres cerclés de fer, puis livrées à Paris au siège de la CDC pour être changées en francs, symbolisant de manière tangible l’extraction des ressources d’Haïti. La saignée que cette ponction opère sur l’économie haïtienne s’avère vite insoutenable : en 1827, Haïti ne paie pas la deuxième annuité de 30 millions de francs prévue par l’ordonnance, et fait défaut sur le remboursement de l’emprunt.

Un « traité d’amitié » réduit l’indemnité de 150 à 90 millions de francs

Le montant exigé par la France est de fait exorbitant au regard des revenus réels du pays, dont le total annuel des exportations était évalué en 1823 à 30 millions de francs. La situation n’évolue pas jusqu’à la fin des années 1820, malgré les réclamations des colons et des banquiers, ces derniers parvenant néanmoins à obtenir du Trésor Public français la couverture de 4 millions de francs suite au défaut de l’Etat haïtien.

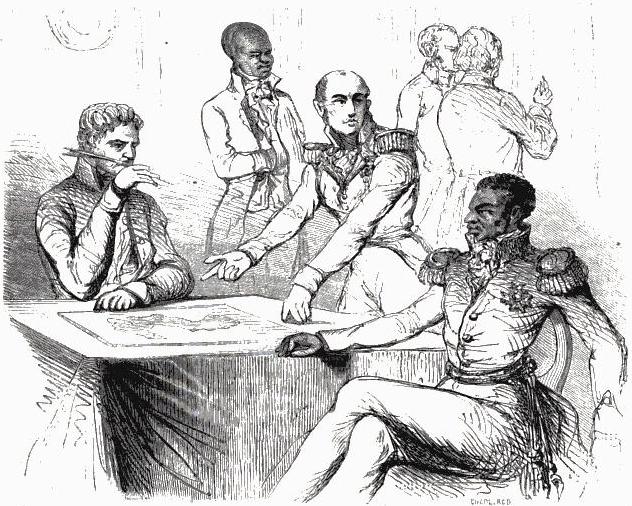

En 1830, le président Boyer saisit l’opportunité de la chute de Charles X pour tenter d’obtenir de la France l’abandon du solde de l’indemnité, mais Louis-Philippe confirme la volonté de son prédécesseur ; ce n’est qu’en 1838, après des années sans aucun paiement et un audit effectué par la France sur les finances haïtiennes, qu’il consent par un « traité d’amitié » à réduire le montant de l’indemnité de 150 à 90 millions de francs et à allonger à 30 ans la période de versement du solde (soit 60 millions de francs). L’année suivante, le remboursement de l’emprunt est lui aussi allégé et rééchelonné.

Même réduit, le poids sur le peuple haïtien de cette « double dette » reste exorbitant. L’indemnité de l’indépendance s’élève à plus de 200 francs par Haïtien, ramené à 120 en 1838, ce qui reste énorme pour un pays dont l’essentiel des revenus provient du produit des plantations issues de l’économie coloniale esclavagiste.

Pendant toute la première période de paiement de la double dette, le départ des caisses de monnaie pour la France suscite régulièrement des manifestations. Pour rendre moins douloureux ces paiements, ce système est remplacé en 1847 par un prélèvement direct sur les recettes des exportations haïtiennes, renforcé sous Napoléon III par l’installation d’agents français directement au service des douanes de Port-au-Prince.

L’indemnité continue de hanter les rapports entre la France et Haïti

Si, par la loi dite « Taubira » du 21 mai 2001, la France a su reconnaître la nature de crime contre l’humanité de l’esclavage et de la traite, cette reconnaissance ne s’est pas étendue jusqu’à présent à l’injustice intrinsèque de l’ordonnance de Charles X qui, tout en étant directement reliée à l’histoire de l’esclavage, renvoie à une relation inégale d’une autre nature, qui inaugure la réalité des rapports de force d’après la décolonisation.

Cette réalité, désormais bien documentée par la recherche, n’a pas irrigué la relation de la France avec Haïti ces 25 dernières années : après le rapport Debray, qui n’a pas proposé de geste de reconnaissance sur ce point, les initiatives françaises en faveur d’Haïti ont été déconnectées des enjeux mémoriels. Les annonces de Nicolas Sarkozy en 2010 étaient marquées par l’urgence humanitaire, celles de François Hollande inscrites dans le cadre classique de la politique de développement.

Or, le dossier n’est pas clos. Bien au contraire : à deux reprises ces derniers mois, les représentants officiels du conseil présidentiel de transition d’Haïti ont évoqué la nécessaire réparation de l’injustice causée par l’indemnité de 1825, et cette demande est régulièrement portée par des organisations régionales (notamment la Réparations Commission de la Communauté des Caraïbes, Caricom, dont Haïti est membre depuis 2024) ainsi que dans les instances des Nations Unies.

Pourquoi la question de l’indemnité continue-t-elle, 200 ans plus tard, de hanter les rapports entre la France et Haïti ? En quoi cette question recoupe-t-elle le débat plus général qui agite aujourd’hui le monde sur les réparations de l’esclavage et de la colonisation ?

Contester les héritages du passé colonial

Cette injustice historique ne se limite pas à ses répercussions économiques. Elle révèle le processus de mise sous silence des événements majeurs de la Révolution haïtienne et de ses suites. En conditionnant l’indépendance d’Haïti à une dette financière, l’ordonnance de 1825 a contribué à invisibiliser les luttes, les sacrifices et les aspirations du peuple haïtien à une souveraineté véritable.

Aujourd’hui, deux siècles après sa signature, il reste crucial de s’interroger sur ces silences et sur la manière dont ils continuent de façonner les relations entre la France et Haïti. L’ordonnance de 1825, bien plus qu’un simple événement historique, est une clé pour comprendre les dynamiques de domination et de résistance qui ont marqué l’Atlantique post-esclavagiste. Rendre visibles ces enjeux est une démarche cruciale pour contester les héritages du passé colonial et construire un avenir fondé sur la reconnaissance et la justice.

Source : FME

Les conséquences de l’indemnité de 1825

Après la signature de l’ordonnance de 1825, Haïti, sous pression pour effectuer sans délai le paiement de la première annuité de l’indemnité, contracte un emprunt massif auprès de banques françaises. L’opération, orchestrée par Jacques Laffitte, le baron Mallet et Denis-Charles Delessert, s’élève à 30 millions de francs, à 6% d’intérêt, dont l’État haïtien ne percevra que 24 millions, 6 millions étant absorbés par les banques à titre de frais financiers. L’État haïtien aura donc désormais deux sommes à rembourser à la CDC : celle liée à l’indemnité instituée par l’ordonnance du 17 avril, et celle liée à l’emprunt souscrit à Paris, qui forment ensemble ce qui sera connu plus tard comme la « double dette » d’Haïti, d’un montant total de 156 millions de francs, en incluant les frais de l’emprunt.