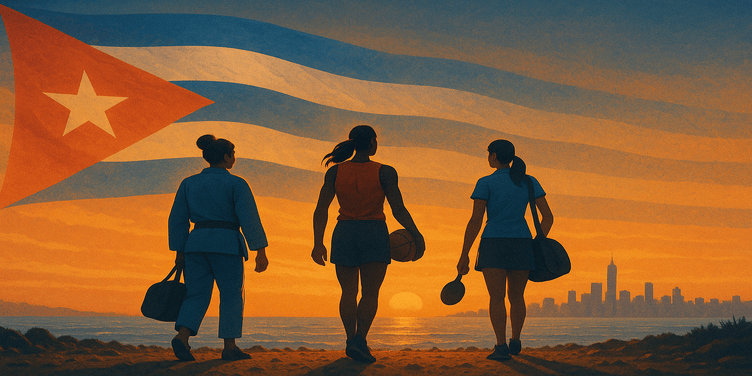

Melissa Hurtado et Thalía de Armas font partie des 70 athlètes qui ont émigré entre 2022 et 2024, échappant au contrôle de l’État et au manque de ressources à Cuba.

Fin janvier 2023, sur une base d’entraînement d’Amiens, à deux heures de Paris, au milieu de l’écho des coups sur un tatami usé et des murmures de ses coéquipières cubaines, Melissa Hurtado ressent le poids d’une décision longuement réfléchie. Lors de la tournée préparatoire pour accumuler des points pour les Jeux Olympiques de 2024, et face à la réalité à Cuba, elle n’avait aucun doute : revenir sur l’île signifierait renoncer à ses rêves. Ainsi, plus tôt que prévu, Hurtado et un compagnon ont décidé de quitter la délégation cubaine. Le sentiment de laisser derrière soi tout ce qui lui était familier était accablant, mais il y avait aussi la certitude que c’était « l’occasion de se battre pour son propre chemin ».

« Si je revenais en arrière, je perdrais ma carrière. » Avec cette phrase, la judoka Melissa Hurtado résume le dilemme auquel sont confrontés de nombreux athlètes cubains.

Comme elle, des dizaines d’athlètes ont choisi l’exil en raison de l’impossibilité d’évoluer au sein du système sportif du pays. Le manque de ressources, le contrôle strict de l’État et le manque d’autonomie sur leur propre carrière les ont forcés à fuir à la recherche d’opportunités. Certaines, comme la joueuse de tennis de table Thalía de Armas et la judoka Ayumi Leyva, l’ont fait lors d’arrêts officiels en voyage ou après des contrats gérés par l’Institut national des sports, de l’éducation physique et des loisirs (INDER).

Ce ne sont pas des cas isolés. Selon une analyse réalisée pour ce rapport, entre 2022 et 2024 seulement, près de 70 athlètes cubains ont émigré à la recherche de meilleures opportunités à l’étranger. L’âge moyen des athlètes qui ont quitté Cuba se situe entre 23 et 26 ans, ce qui indique que la plupart d’entre eux sont au sommet de leur carrière sportive.

Le profil des athlètes féminines qui émigrent a changé, car la réalité et le contexte socio-économique et politique du pays ont évolué. Il y a dix ou quinze ans, le désespoir n’était pas aussi marqué qu’en 2022, 2023 et 2024, à vouloir intégrer une délégation ou à saisir une opportunité. « À Cuba, le niveau de vie était médiocre, mais pas aussi chaotique qu’au cours des cinq dernières années », note Francys Romero, journaliste spécialisée dans l’émigration des athlètes cubains, soulignant que la crise migratoire touche tout le monde, des athlètes de haut niveau et des championnes olympiques aux jeunes qui débutent leur carrière.

Au cours de la période susmentionnée, le Mexique a été le principal pays hôte, avec au moins 27 athlètes émigrés en raison de sa proximité géographique et du nombre de tournois auxquels ont participé des athlètes cubains. Ils sont suivis par Paris (11), le Chili (7), les États-Unis (6) et le Canada (5). Les autres destinations incluent l’Espagne (4), le Salvador (2), le Guatemala (1), le Brésil (1), la Serbie (1) et le Japon (1).

À leur tour, les sports avec le taux d’évasion le plus élevé étaient le judo, avec 12 cas, suivi du handball (9), du hockey (7), du basket-ball (7) et de la lutte (6). Par ailleurs, des disciplines comme l’athlétisme (5), le baseball (5), le karaté (3) et l’aviron (3) ont également enregistré le départ de plusieurs concurrents, montrant que la fuite des talents s’étend à la plupart des spécialités. D’autres disciplines dans lesquelles des cas ont également été signalés sont le volley-ball (2), le badminton (1), le pentathlon moderne (1), le taekwondo (1), la gymnastique (1), l’haltérophilie (1), la pelote basque (1) et le tennis de table (1).

Dans ce reportage, nous écoutons les histoires de deux athlètes qui se sont lancées sur cette voie : Melissa Hurtado, Thalía de Armas et Ayumi Leyva. À travers leurs expériences, elles reflètent les raisons qui poussent des centaines d’athlètes à quitter le pays, les défis auxquels ils sont confrontés après leur départ et la lutte constante pour rester parmi l’élite sportive à l’étranger.

La judoka Melissa Hurtado : « Partir de zéro a été la partie la plus difficile. »

« Le plus dur a été de repartir de zéro, loin de ma famille et de mon pays, sans savoir ce qui allait se passer », confesse la judoka Melissa Hurtado Muñoz. Pour de nombreux athlètes, les options pour quitter Cuba se réduisent à deux : fuir une délégation lors d’une compétition ou d’un entraînement international, ou rompre un contrat avec une ligue étrangère. Melissa a choisi le premier. Le 27 janvier 2023, lors d’une tournée de formation en France, elle quitte l’équipe, un geste prémédité après des années de frustration.

« Les tatamis étaient en mauvais état et il était pratiquement impossible d’obtenir des compléments ou un régime alimentaire adapté à la haute performance », se souvient-elle. Son salaire d’athlète atteignait à peine 3 500 pesos cubains par mois, un montant insuffisant même pour couvrir les besoins essentiels. « Cela a rendu très difficile de subvenir à mes besoins financiers, sans parler d’investir dans mon développement avec une meilleure nutrition, des suppléments ou un équipement d’entraînement approprié », ajoute-t-elle.

À ces défauts s’ajoutait le contrôle exercé par l’État sur sa carrière, l’empêchant de négocier des contrats ou d’accéder à des opportunités à l’étranger sans l’approbation du gouvernement. Voyager pour concourir ou s’entraîner dans de meilleures conditions dépend des autorisations officielles, et si un athlète décide de partir seul, il est considéré comme un « déserteur » et perd toute reconnaissance à Cuba. « Cela donne à de nombreux athlètes le sentiment d’être pris au piège », explique la vice-championne des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes de 2018.

Depuis 1962, lorsque l’INDER a aboli le sport professionnel à Cuba, cette entité est devenue la seule autorisée à gérer et à contrôler le développement, les compétitions et les activités des athlètes sur l’île ; y compris leur participation à des ligues étrangères. Tout club ou équipe étrangère intéressée par un athlète cubain doit négocier exclusivement avec la fédération de son sport, selon les termes que les autorités jugent appropriés.

« Même si j’ai réussi à partir légalement, il y a toujours la peur des représailles, car le système ne voit pas d’un bon œil les athlètes qui cherchent des opportunités à l’étranger… mais si je revenais, je perdrais ma carrière et l’opportunité de devenir l’athlète que je voulais être », explique Hurtado. C’est pourquoi elle a décidé de rester à l’étranger, même si cette étape n’a pas été facile.

La nuit précédant leur fuite, la peur et l’incertitude se mêlaient à l’adrénaline. « Avec un autre judoka, nous avons pris la décision plus tôt que prévu. C’était un tourbillon d’émotions. Nous ne savions pas vraiment ce qui allait se passer ensuite, mais nous avions aussi la conviction intérieure que nous faisions un pas vers quelque chose de meilleur », se souvient-elle.

Au-delà du défi émotionnel, l’incertitude juridique et économique pesait également sur elle. « Nous ne savions pas vraiment comment les choses fonctionnaient en France ni quelles démarches entreprendre pour nous établir. L’adaptation a été compliquée, pleine de doutes et de moments de stress. Je ne parlais pas français, je ne connaissais personne et tout était complètement nouveau. Je n’avais pas la tête à penser au sport ou à l’entraînement. Les premiers jours ont été un véritable chaos mental, où il fallait digérer tout ça et accepter que nous recommencions à zéro dans un pays inconnu », raconte-t-elle.

Un ami cubain vivant en Espagne l’a mise en contact avec un professeur de judo à Madrid, qui, à son tour, avait des liens avec un autre judoka cubain. Grâce à ce contact, elle rejoint le Kaizen Judo Club, où elle passe environ trois mois. Durant cette période, elle a reçu un soutien en matière de formation, de logement et de soutien financier de la part des membres du club, ce qui lui a permis de faire face à ses premiers mois d’exil.

« Après ce séjour en Espagne, j’ai décidé de rentrer en France car, après avoir discuté avec plusieurs personnes, dont des avocats, j’ai compris que la démarche la plus appropriée était de demander l’asile dans le pays où j’avais initialement séjourné. La France était le lieu où j’avais le droit d’effectuer cette procédure », explique-t-elle.

Sa détermination l’a amenée à rechercher des opportunités jusqu’à ce qu’elle rencontre Fernando López, entraîneur principal de MMA Factory Paris. « Ils m’ont laissé m’entraîner une journée et, après m’avoir évaluée, ils m’ont donné la possibilité de rester », dit-elle.

Depuis, MMA Factory Paris est devenu son foyer sportif, lui donnant l’opportunité de se forger une nouvelle carrière dans les Arts Martiaux Mixtes (MMA). En seulement huit mois d’entraînement, elle s’est non seulement préparée à ses débuts dans la discipline, mais a également participé à des compétitions de Jiu-Jitsu brésilien, où elle a remporté plusieurs victoires et est devenue championne de France de ceinture bleue No-Gi.

Son évolution en MMA a été rapide, mais non sans défis. « Dans le monde du MMA, surtout au niveau professionnel, les femmes ont encore moins d’opportunités et de visibilité que les hommes. Mais cela n’a jamais été un obstacle pour moi, mais plutôt une motivation pour prouver ma valeur », dit-elle. Finalement, en mars 2024, il fait ses débuts en MMA avec une victoire qui confirme son potentiel.

« Partir de zéro, loin de ma famille et de mon pays, sans savoir ce qui allait se passer, a été la partie la plus difficile », réfléchit Melissa. Malgré tout, elle reste fidèle à son objectif de devenir championne d’Ares et d’accéder éventuellement à l’UFC. À long terme, elle souhaite ouvrir son propre club réservé aux femmes et continuer à développer son projet Women Machines MMA.

« Je ne veux pas seulement gagner des combats ; je veux entrer dans l’histoire », conclut-elle. Quelque chose qui, sans aucun doute, aurait été difficile à réaliser à Cuba.

La joueuse de tennis de table Thalía de Armas : « Il fallait penser comme eux. »

Pour les athlètes cubains, l’émigration n’est pas seulement une recherche de meilleures conditions, mais une issue inévitable à un système qui les étouffe. Francys Romero résume ainsi la situation : « Le système présente de multiples failles, et c’est de là que viennent toutes les raisons qui poussent les athlètes à émigrer. Je ne pense pas qu’une raison prévale sur l’autre ; ce ne sont pas des raisons économiques ou le manque d’opportunités. C’est l’échec d’un système qui ne parvient pas à maintenir ses athlètes, ses citoyens, dans un pays où les conditions de vie sont normales. Le système a échoué sur les plans économique, politique et sur tous les autres plans. Et c’est un système particulièrement arriéré par rapport au reste du monde. C’est un système amateur, sans compétitions professionnelles, et il est très difficile de retenir des athlètes dans ce contexte. »

Thalía de Armas est l’une de ces athlètes qui ont vécu de près les failles de ce système. Elle est arrivé en Espagne le 8 février 2023, grâce à un contrat géré par l’INDER avec le club CTM Jerez. Elle savait qu’à la fin de son contrat en mai, elle devrait retourner à Cuba, mais elle savait aussi clairement ce que cela signifiait : retourner à des conditions précaires et à un système qui, au lieu de favoriser son développement, le freinait.

« Le salaire était insuffisant pour couvrir les besoins de base. L’accès aux ressources était très limité, car nous dépendions de quelqu’un qui se déplaçait pour, par exemple, assembler une raquette, ou d’un étranger qui venait s’entraîner ou concourir et nous aider avec l’équipement. Il n’y avait aucune aide de l’État, nous recevions uniquement des sponsors », se souvient la jeune femme de 22 ans.

La veille de son vol de retour, quelque chose l’a finalement convaincue qu’elle ne devait pas rentrer : « Je suis allée dans un supermarché et j’ai acheté des sucettes pour les vendre là-bas (à Cuba). J’ai hésité un instant et je me suis dit : « Je ne veux pas de ça pour ma vie. Je sais que je vais à nouveau me retrouver sans le sou et que je vais regretter d’être revenue ».

Sa décision a eu des conséquences immédiates. Le club a rompu ses relations avec elle. « Le club ne voulait pas continuer avec moi pour des raisons juridiques, car j’avais un contrat avec la fédération cubaine », explique-t-elle. Malgré cet obstacle, elle a réussi à signer avec d’autres équipes et est actuellement joueuse et entraîneur au Club de Tennis de Table d’Oviedo.

Outre les difficultés économiques et sportives, sa carrière à Cuba a été marquée par le contrôle de l’État et la discrimination idéologique. « Il fallait penser comme eux, sinon ils ruineraient votre carrière », dit-il. Son grand-père, opposant au régime, a été un facteur qui a directement influencé sa carrière. « Ils voulaient m’exclure du cercle de mon grand-père simplement parce que j’étais un opposant », dit-elle.

Depuis 1959, le régime cubain utilise le sport comme une vitrine politique, présentant chaque triomphe international comme une preuve de la supposée supériorité du modèle socialiste. Cependant, derrière cette façade, les athlètes sont confrontés à des restrictions, à la précarité et à un contrôle idéologique strict qui limite à la fois leur développement professionnel et leur liberté personnelle.

L’une des sanctions les plus drastiques imposées aux athlètes qui décident de ne pas retourner à Cuba ou de rompre avec la Fédération est une interdiction de retour dans le pays pendant huit ans. Pour beaucoup, cette mesure a des conséquences personnelles dévastatrices. Tel fut le cas de Thalía, qui, après son arrivée en Espagne, subit la perte de son grand-père. « Ne pas pouvoir lui dire au revoir a été la partie la plus difficile », dit-elle tristement.

La sanction imposée par la Fédération cubaine l’éloigne de sa famille et l’empêche de visiter son pays pendant huit ans. Cette mesure n’est pas exclusive aux athlètes ; Le gouvernement cubain l’applique aux professionnels et aux citoyens qu’il considère comme des « déserteurs » parce qu’ils n’accomplissent pas les délais établis pour travailler à l’extérieur du pays ou ne reviennent pas à la date fixée.

En pratique, il s’agit d’un bannissement sans fondement juridique. Bien que communément connue sous le nom de « Loi des huit ans », cette interdiction n’est pas inscrite dans une disposition légale spécifique. Ni l’Assemblée nationale, ni le Conseil d’État, ni le Conseil des ministres n’ont adopté de loi établissant expressément cette restriction. Cependant, l’État l’applique systématiquement à travers des réglementations en matière d’immigration ou de relations extérieures.

« Ne pas pouvoir retourner à Cuba pendant si longtemps est difficile, mais je ne regrette pas ma décision », dit Thalía.

À propos de son processus d’adaptation en Espagne, elle dit : « J’ai été laissée seule et je vis toujours ma vie seule dans ce pays. » Au début, elle a dû faire face à l’incertitude de ne pas savoir comment sa carrière allait évoluer. « Avec l’aide de Dieu et un peu d’effort, les choses iront mieux », se répétait-elle dans les premiers mois après son arrivée.

Elle a désormais réussi à s’imposer dans le championnat espagnol. Elle est passée de joueur en Division d’Honneur à affronter des joueurs de haut niveau avec des résultats satisfaisants. Et malgré les défis, Thalía reste fidèle à ses objectifs : « Mon objectif est de rester parmi les meilleurs joueurs de la ligue et d’être un bon entraîneur. »

Source : Cubanet

Lien : https://www.cubanet.org/cuando-quedarse-no-es-una-opcion-el-exodo-de-las-deportistas-cubanas/