PAR JEAN-MARIE NOL*

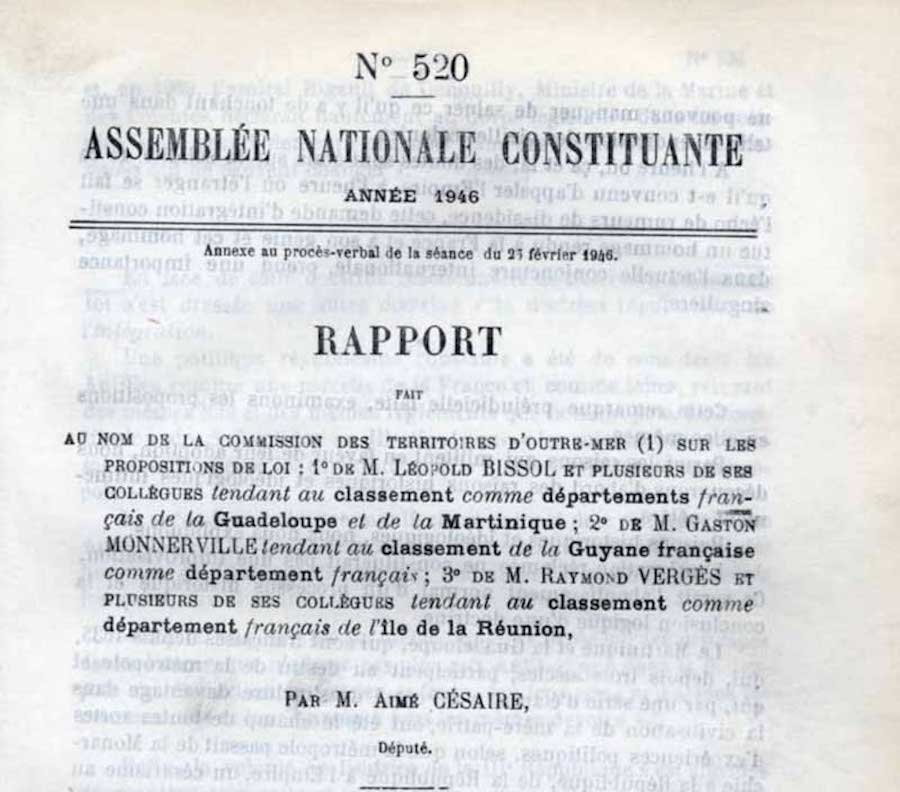

Le modèle départemental, jadis symbole d’égalité républicaine et de continuité territoriale entre l’Hexagone et les Antilles, vacille aujourd’hui sous le poids des contradictions politiques, des réalités économiques et des nouvelles aspirations sociales.

Plus d’un demi-siècle après la départementalisation, son avenir paraît plus incertain que jamais, menacé par un faisceau de tensions et de mutations profondes qui forment, pour reprendre l’expression imagée, un véritable triangle des Bermudes institutionnel. Dans cet espace tourmenté, les élus ultramarins se débattent avec l’idée d’autonomie, sans jamais parvenir à concilier les exigences du développement local avec les contraintes d’un État central de plus en plus désengagé.

Et d’ailleurs, c’est sur cette volonté de désengagement que repose la bienveillance de l’État français à l’égard du processus d’évolution statutaire aux Antilles. Cette spirale de déconstruction du modèle départemental, bien plus qu’un simple débat technocratique, incarne l’un des défis majeurs de notre époque : comment repenser l’action publique avec la mise en œuvre de l’autonomie dans des territoires insulaires frappés de plein fouet par la crise, sans rompre les liens fragiles qui les unissent à la République ?

Le point central en discussion qui mérite réflexion est que selon certains élus et politologues l’autonomie économique ne peut exister sans autonomie politique, car les leviers de transformation structurelle échappent aux territoires qui ne disposent pas de la capacité de décision. Aux Antilles, les blocages économiques chroniques – chômage endémique, dépendance aux importations, faible industrialisation – sont aggravés par un cadre institutionnel rigide, calqué sur celui de l’Hexagone, qui ne tient pas compte des réalités locales.

Sans autonomie politique, les décisions stratégiques (fiscales, douanières, budgétaires, réglementaires) restent centralisées à Paris, empêchant toute adaptation aux besoins spécifiques de l’économie antillaise.L’autonomie politique ne signifie pas indépendance, mais gouvernance adaptée : elle permettrait, par exemple, de réorienter la commande publique, de développer une fiscalité incitative en faveur de la production locale, ou encore de renforcer les politiques de soutien à l’investissement. C’est un outil de responsabilisation, qui permet de sortir du carcan de l’assistanat et de mettre en œuvre des stratégies économiques cohérentes et durables. Ce processus est normal et nécessaire.

Partout dans le monde, les régions insulaires ou périphériques qui ont amélioré leur situation économique l’ont fait grâce à une plus grande maîtrise de leurs politiques publiques. Pour les tenants de la nécessité d’une plus grande responsabilité locale, l’autonomie politique n’est donc pas un caprice identitaire qui relève de l’idéologie, mais une étape logique de maturation démocratique, une condition préalable à toute réforme efficace. Elle est la clé pour donner aux acteurs locaux les moyens d’agir, d’innover, et de construire un développement réellement endogène.

Force est de reconnaître que tout cet argumentaire est recevable car il relève d’une logique en apparence implacable. Mais le hic , c’est que certains économistes ont une autre vision de type prospective qui met quelque peu à mal cette réflexion datée qui sous tend la doctrine conceptuelle de l’autonomie déclinée par les élus et la majorité des politologues le plus souvent sur des bases juridiques . Et pour cause la première facette de ce triangle infernal réside dans la dégradation chronique des finances publiques nationales et surtout locales.

À l’instar de l’ensemble du territoire français, les Antilles sont soumises aux injonctions contradictoires d’un État qui, tout en réduisant ses marges budgétaires, maintient des attentes élevées en matière de services publics. Le poids de la dette nationale étouffe toute capacité d’initiative nouvelle, et les marges de manœuvre budgétaires se réduisent à peau de chagrin.

Cette réalité conduit à une logique délétère de transfert du financement public vers le privé, transformant progressivement le rôle de l’État d’acteur central à celui d’observateur lointain. Le modèle départemental, fondé sur l’égalité d’accès aux services publics et la solidarité nationale, s’en trouve mécaniquement affaibli. Pire, cette logique induit une forme de désertification institutionnelle qui nourrit les frustrations et alimente les discours de rupture.

La deuxième dimension de cette crise touche directement les classes moyennes, épine dorsale de toute démocratie stable. Aux Antilles, ces ménages aux revenus annuels situés entre 20 000 et 30 000 euros et au patrimoine net avoisinant les 200 000 à 300 000 euros, sont pris en étau entre un coût de la vie élevé, une fiscalité lourde, et des perspectives d’enrichissement toujours plus réduites.

Le rêve d’ascension sociale porté par l’investissement immobilier devient aujourd’hui inaccessible, les prix ayant explosé sous l’effet combiné de la spéculation foncière, de la rareté du foncier, de l’augmentation exponentielle des matériaux de construction, et d’une demande non soutenue par des incitations fiscales mal calibrées. L’autre voie traditionnelle d’accumulation, l’épargne sans risque, ne constitue plus une réponse viable dans un contexte d’inflation persistante : elle représente, selon l’expression désormais célèbre, une « euthanasie du rentier ».

Le résultat est sans appel : l’écart de richesse entre les épargnants moyens et les investisseurs aisés ne cesse de se creuser, alimentant une rancœur sociale qui menace de basculer vers le populisme.

La troisième urgence, et non des moindres, concerne les grands défis de demain : révolution technologique de l’intelligence artificielle, dérèglement climatique, transition écologique, énergétique, sanitaire, numérique, et éducationnelle. Tous ces chantiers exigent des investissements massifs et soutenus. Or, les finances publiques ne permettent plus d’y répondre de manière crédible. L’avenir des Antilles ne peut se construire sans une modernisation profonde de ses infrastructures, sans un accès équitable aux technologies, sans une école qui prépare véritablement la jeunesse à affronter les mutations du monde.

Mais, pour cela, il faut de l’argent – beaucoup d’argent – que les collectivités locales ne peuvent aujourd’hui mobiliser seules. Donc la conséquence logique est l’impossibilité d’assumer financièrement des compétences nouvelles dans un nouveau cadre statutaire. Or, dans l’ économie de marché, aucun projet ne peut voir le jour sans capacité financière. « L’argent c’est le nerf de la guerre », comme le dit un proverbe communément admis par tous.

Alexandre Le Grand, César ou encore Napoléon… Autant de génies militaires qui ont « modifié le destin de l’histoire quand les caisses étaient pleines ». En 1800, Napoléon crée même la banque de France pour financer ses guerres. Alors l’argent est donc bien le nerf de la guerre. Dit autrement, l’argent est le ressort principal de la guerre. Par extension, on utilise cette expression pour tout problème dont la source et la solution sont pécuniaires. Et quand l’argent vient à manquer, c’est là que les ennuis commencent à émerger lors de l’exercice des responsabilités, et ce sans crier gare au grand désespoir des élus.

Face à ce constat alarmant, d’une impasse prévisible avec l’autonomie de l’article 74, une alternative audacieuse émerge : transformer l’État dépensier en un État garant. Une réforme profonde est à imaginer à partir d’un nouveau statut sui-généris. Cette vision impliquerait une fusion innovante des articles 73 et 74, mêlant souplesse d’autonomie et solidarité nationale. Le but : réinventer le modèle départemental, responsabiliser les acteurs locaux, préserver l’idéal républicain dans une forme adaptée au XXIe siècle.

Cette vision novatrice propose de redéployer le rôle de l’État non plus comme pourvoyeur systématique de fonds, mais comme catalyseur d’investissement. Il ne s’agirait plus de distribuer des aides à fonds perdu, mais de sécuriser l’épargne des ménages dans des projets locaux à fort rendement, par exemple en garantissant jusqu’à 50 000 euros d’investissement dans des initiatives de production locale.

Un tel mécanisme, bien conçu, n’aurait pas de coût durable pour les finances publiques, tout en réorientant l’épargne vers des secteurs porteurs de croissance. Cela permettrait de rendre aux classes moyennes leur pouvoir économique, de soutenir la création de richesse locale, et de revitaliser le tissu économique sans attendre des miracles venus d’en haut.

Ce modèle, s’il était mis en œuvre dans le cadre d’une fusion des articles 73 et 74 de la constitution, représenterait une réforme en profondeur du rapport entre l’État et les territoires ultramarins. Il permettrait d’ancrer une nouvelle forme de solidarité, fondée non plus uniquement sur le transfert, mais sur la responsabilisation collective et l’investissement dans l’avenir.

Le sauvetage du modèle social départemental passe donc par cette capacité à se réinventer, à travers l’autonomie économique et à sortir des schémas de dépendance pour entrer dans une logique de co-construction. Ce n’est pas un renoncement à l’idéal républicain, bien au contraire. C’est une manière de lui redonner sens dans un monde bouleversé.

Car sauver le modèle départemental, ce n’est pas simplement préserver un cadre institutionnel hérité du passé. C’est affirmer que les Antilles, avec leurs spécificités, ont toute leur place dans une République qui sait se transformer pour ne pas trahir ses promesses.

C’est refuser que l’histoire se répète dans la douleur à l’exemple de la Nouvelle Calédonie , en offrant à ces territoires les moyens d’être pleinement acteurs de leur destin en éliminant les risques éventuels .

C’est, enfin, reconnaître que le combat pour l’égalité réelle ne peut se gagner qu’à la condition d’un État visionnaire, capable de penser autrement son rôle face aux défis du XXIe siècle.

» Lè bab kanmarad ou pri difé, pran dlo rouzé taw’ »

Traduction littérale : Lorsque la barbe de ton camarade a pris feu, prends de l’eau, arrose la tienne.

Moralité : Plutôt que de se réjouir du malheur des autres, on devrait en tirer des leçons.

*Economiste